Apparsi cortesemente

secondo episodio

niente è verità, niente è bugia: tutto dipende dal colore degli occhiali attraverso cui guardi.

Proverbio messicano

Questa storia comincia al contrario, lungo il fiume Isis. Così chiamano il Tamigi ad Oxford.

Avrà la consistenza limacciosa dei grandi fiumi, esplorati a bordo di un battello fluviale, studiati a mente; meandri, secche, rapide e mostri acquatici.

Ci vorrebbe uno scandaglio di gran peso per misurarne la profondità. E’ il momento giusto per raccoglier legna, di quella buona, e formare legacci solidi per la costruzione di un’imbarcazione. A volte è più comodo far finta di viaggiare.

Il tempo mi ha insegnato a scartare e mettere abilmente in mostra ciò che può essere sepolto. Appunti e diari di bordo, tutti liberati dai vincoli di una costrizione inadatta al viaggio.

Misure intraviste, tra l’altro, con lo sguardo da lontano, con la lente del viaggiatore disincantato, pronto a partire per contare la sabbia al deserto.

Per paura di camminare e tracciare i confini, ho preparato a lungo la valigia; ma quando arrivò il momento di ributtare tutto indietro e di chiudere le cose per tirare i conti al tempo, allora e solo allora, ho trovato l’acqua dove non c’era, come un ultimo eroe, come Cable Hogue in un film del 1970 di Sam Peckinpah.

Così posso tessere la trama alla mia ballata, studiare il mio personale batterfly effect.

Non ci sarà un metodo per la navigazione, scenderò quando la sosta è un obbligo, come il viaggiatore inesperto visiterò correndo, contando la possibilità del rischio.

Un territorio vasto lo si può soltanto scrutare, al momento da lontano, per non perdere la posizione. Servirebbe un motore a lucertola per una tartaruga stanca come me.

Da bambino desideravo un fortino; così mio fratello maggiore ne costruì uno utilizzando le scatole in cartone che contenevano bottiglie di Chivas Regal Premium Scotch Whisky Scotland 1801, che gli amici regalavano ai miei per Natale. Erano scatole con stemmi e decorazioni scozzesi. Il fortino assunse più la forma di un forte medievale arroccato in qualche landa brumosa del Nord Inghilterra. Possedevo una misera collezione di soldatini in piombo del reggimento americano e qualche indiano in plastica scolorita di un triste verde bottiglia.

I miei indiani erano già spacciati in partenza.

Fu questo il primo incontro con l’America, più tardi avrei cercato le figure nei grossi libri rilegati dei classici per ragazzi della gloriosa casa editrice milanese Fabbri.

Mark Twain in prima linea.

Così Samuel Langhorne Clemens, scrittore del Mississippi, nato ad Hannibal, cittadina di fiume, nel Missouri, prima fermata a Nord del Battello per St. Louis, mi presentò Tom Sawyer e Huck Finn. E considerai la violenza della vita e i sogni sconcertati dalle miserie umane.

Ma mettiamo un po’ d’ordine.

Questa storia comincia al contrario, in un bel pomeriggio di luglio del 1862.

Il reverendo Charles Lutwidge Dogson in presenza di tre bambine Lorina, Alice e Edith, figlie di H.G. Liddell, decano del Christ Church di Oxford, darà vita ad un capolavoro.

Aveva trent’anni. Nel 1865, per l’editore Macmillan, con disegni di John Tenniel, pubblica Alice’s Adventures in Wonderland.

Timido come un giunco, tartagliava perfino, avendo difficoltà nel pronunciare la lettera P.

L’idea dello specchio gli venne un giorno che diede ad Alice Liddell un’arancia e le chiese in quale mano la tenesse.

Nella mia mano destra, – rispose Alice.

Ora guarda quella ragazzina nello specchio

e dimmi, in quale mano tiene l’arancia?

Nella sua mano sinistra.

E come spieghi questo fatto?

Essa riflettè un istante, poi rispose:

Se io potessi passare dall’altra parte

dello specchio, non avrei

forse l’arancia ancora nella mia mano destra?

Risposta eccellente, disse Carroll.

Ebbene Lewis Carroll in quell’istante scattava una fotografia, preservando il momento della scomparsa, e dunque il fascino del reale come di una vita anteriore.

Alice fu la sua camera oscura. O meglio, fu Alice quello che per l’inventore francese Joseph-Nicéphore Niepce fu una tavola apparecchiata. Così al contrario di come la vide.

Posseggo un volume pubblicato nel 1960 per i tipi della Dover Publications di New York, dal titolo The Humorous verse of Lewis Carroll.

Sulla brossura rovinata di un bellissimo colore arancio campeggia fiera l’immagine del Cappellaio Matto.

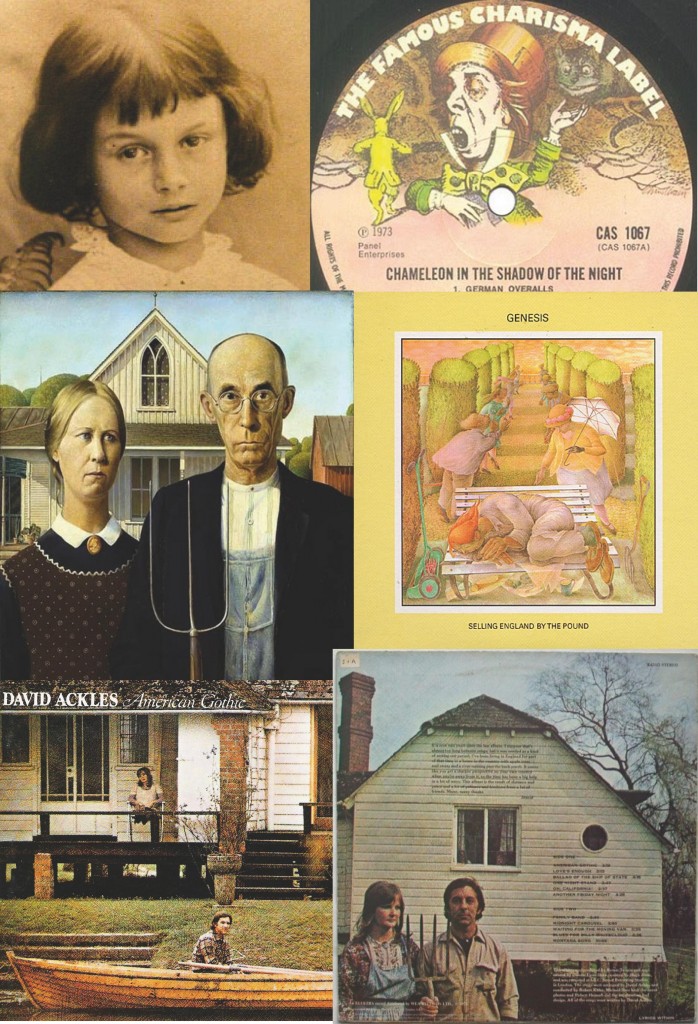

Il giorno in cui comprai da un rigattiere accomodante la ristampa in vinile di un album dei Genesis del 1973 dal titolo Selling England by the Pound, ritrovai sul label stampato, il mio Cappellaio Matto.

Così io conobbi Alice.

La Charisma Records lo usava per invitarti a far colazione, a prender un tè e un pazzo intrattenimento.

Era lì con gli occhi chiusi, posa da raffinato dicitore, una mano al petto, l’altra sinuosa o forse vezzosa verso un pubblico inventato, a cantare la canzone per il gran concerto in onore della Regina di Cuori. Il cilindro più grande della testa con un cartiglio che recita In This Style 10/6

Mentre il vinile girava lo fissavi e sembrava che il Matto ti parlasse.

Perché un corvo assomiglia ad una scrivania?

The Famous Charisma Label era la ghirlanda che seguiva la forma circolare del disco, di un delicato rosa pallido in contrasto con la resina vinilica di un nero profondo.

Fu la prima cosa che amai di quel disco, più della musica, più di quel misterioso dipinto di Betty Swanwick in copertina che ricorda un pittore americano del Missouri nato nel 1889, Thomas Hart Benton, filtrato dallo sguardo naif della Regina Vittoria. Si potrebbe riscrivere la storia della cultura inglese partendo da qui, come se l’alchemica magia del Regno di Astrea rinverdisse soltanto nella prima strofa declamata dal Cappellaio:

Can you tell me where my country lies.

A volte le parole sembrano confuse, come il disordine che regna nelle scatole dove i bambini ripongono i giochi. Resterebbero dispersi ovunque, anche negli angoli più scuri delle stanze per non disperdere il metodo alla fantasia.

Ebbene, saranno in tanti gli invitati al tavolo del Cappellaio, ognuno con la propria storia da raccontare, usciranno come i demoni meridiani con i loro carichi a spalla, via dagli angoli delle terre d’America, là dove scende il fiume, sporchi e a volte crudeli come le storie del Vecchio Testamento e serviranno a completare la mia personale Antologia degli uomini di Grazia urlando tutte le notizie che hanno voglia di cantare.

Ora salta fuori American Gothic, un dipinto di Grant Wood, pittore dell’Iowa.

Un’opera del 1931, lo stesso anno del Sanctuary di William Faulkner. Al Museum Of Modern Art di New York sbarcavano le opere di Toulose Lautrec e Oddillon Redon per essere esposte.

Questo ritratto che sa di Fiandre, di perfezione molecolare, come se Wood avesse messo gli abiti puritani ai personaggi dei ritratti del veneziano Giovanni Bellini, ci invita al giudizio con l’aria da paesaggio nordico, illuminato dai filtri delle campagne americane, dove il vento smuove il grano ad onde.

Wood prende in mano i bulini in un laboratorio di oreficeria col monocolo ad osservare i punti minimi delle saldature, le minuzie dei granelli d’oro che si librano confusi nell’ambiente reso aspro dagli acidi. I due sposi vivono di qua e di là del tempo, ma non nel tempo, ed il loro sguardo ed il loro sorriso e tutta l’espressione del loro volto di fantasmi è l’espressione di coloro che sanno che non c’è nulla da sapere.

Il dipinto di Grant Wood trascolora in queste parole come le chiavi segrete riposte nei barattoli di latta utili ad aprire le casse dei nonni in soffitta.

American Gothic è anche il titolo del terzo album di un cantautore americano nato il 20 febbraio del 1937 a Rock Island, Illinois. Il suo nome è David Ackles. Prodotto da Bernie Taupin paroliere di Elton John, pubblicato per la Elektra di Jac Holzman nel 1972 e registrato negli I.B.C. Sound Recording Studios di Londra.

In copertina Ackles in primo piano su un’imbarcazione in legno con i remi tirati su, camicia a quadri, guarda in macchina abbozzando un sorriso, forse per l’arrivo da un lungo viaggio o per l’avvio di una nuova partenza. In secondo piano sotto il portico di una casa, la moglie, con le gambe sulla staccionata, il capo rivolto leggermente e le mani al grembo, come una statua in attesa.

Ma è il retro copertina che chiude il cerchio.

Marito e moglie a rifare Grant Wood con gli abiti da lavoro, non c’è tensione, solo calma da cielo sbiancato e alberi con le foglie cadute, c’è il livore dei freddi invernali, la casa bianca rialzata sui tronchi come le case sui fiumi e le tende colorate alla finestra.

Dovrei aver ridisceso il fiume lungo i paesaggi immaginari dell’Illinois; avrei dovuto essermi arreso alle rapide e aver visto bracconieri sparare ai montoni; avrei dovuto vedere indiani morti sulle distese; avrei dovuto sorridere leggendo Come l’America diventò nazione di Francis Franklin o le teorie sulla frontiera nella storia americana del giovane Frederick J. Turner; avrei dovuto planare sulla pista dell’Oregon, accompagnare gli spostati a cacciar cavalli per sentirsi inutilmente vivi come in un film di John Huston; avrei dovuto piangere in Ohio con Sherwood Anderson e diventar saggio con Flannery O’Connor, rifugiarmi nei boschi con Henry David Thoreau; avrei dovuto stancarmi gli occhi per tutta quella luce nei deserti; avei dovuto camminare a lungo verso i campi immerso in foglie d’erba, e poi fermarmi accolto come un viaggiatore stanco nella casa degli Ackles, lì in riva al fiume un giorno d’inverno, soltanto per avvicinarmi alla bellezza abbacinante della musica di questo songwriter che amò Kurt Weill e Aaron Copland, laureato in tecnica e storia del cinema, studioso di letteratura inglese e filosofia germanica, insegnante di teatro e composizione.

Alcuni dischi ti esplodono tra le mani, al momento non voluti, li ritrovi sommersi tra le carte, tra gli scartafacci, isolati.

Le opere di David Ackles hanno cambiato la mia vita, hanno modificato il giudizio, il punto di vista, il concetto di bellezza. Vanno oltre un confine, spaziano nei deserti della mente. Sono opere piene di grazia, un risarcimento divino alle miserie umane.

His Name Is Andrew, penultimo dei dieci titoli in programma nell’omonimo esordio che David Ackles pubblicò nel 1968, segna la misura di questo grande eroe americano. Su un catacombale organo suonato da quel Michael Fonfara che molto dopo ritroveremo con Lou Reed, David recita la storia di Andrew, che lavora in fabbrica, non ha amici e vive in attesa del giorno in cui morirà e si congiungerà a quel Dio celebrato dagli Inni cantati da bambino in chiesa. Ma alla fine del brano quegli inni sono mutati e gli hanno rivelato che Dio è morto. E Andrew, non può fare a meno di continuare a credere in ciò che canta, avendoci sempre creduto. Sei minuti e quattro secondi in diretta dall’anno che separò Monterey da Woodstock.

Mentre l’ultimo accordo si spegne sembra che si sia celebrata una religione, come se un’antica Bibbia rispolverata dai venti, prendesse posto in biblioteca per ristabilire l’ordine. Un ascolto e la tua vita è cambiata

|

His name is Andrew |

|

| When Andrew was just a little boy He knew all the words to all the hymns of joy And he sang them on Sunday And he sang them on Monday And in April and in May And he heard them say God is love, God is love And he believed them |

|

| This child was Andrew He lived in a world of innocence On him the lion grinned He sang in the arms of God as he strummed |

|

| When Andrew was tall and twenty-one He wandered from God and wondered what he’d done For he still sang on Sunday Though he muddled through Monday With a silence in his head Till in jest it said God redeems, God redeems And he believed it |

|

| This man was Andrew Hearing a voice he thought was stilled Back to the arms of grace He stumbled through darkened woods to a lighted place |

|

| When Andrew returned to love and light He lifted his voice and sang away the night And the preacher from Sunday Heard him singing on Monday And he stopped him with a word From the dark he heard God is dead, God is dead And he believed him |

|

| My name is Andrew I work in a canning factory I do not have a friend I choose to wait alone for this life to end. |

|

Ho ascoltato i suoi dischi, li ho divorati come i biscotti al miele, poi li ho gettati in un angolo delle librerie, sepolti sotto gli scrittori americani di lungo corso, Faulkner, Anderson e Steinbeck, a prendergli le misure per la cassa.

Ascoltare musica è un incontro casuale, come nei parchi isolati e silenziosi, con il vento a smuovere le foglie, come gli incontri in treno mentre osservi chi ti è accanto. Incontri che hanno il divieto di incrocio, perché le cose fuggono lasciando tracce.

L’ascolto è un gioco semplice, ma ti ferisce la vita.

Continua

OZZ

![]() Quest’opera di Radio Cometa Rossa è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Quest’opera di Radio Cometa Rossa è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Lascia una risposta